広告・編集方針について

開示条件:記事作成にあたりメーカーから金銭的な対価は一切受けていません。コンテンツ内容にメーカーや広告主による影響はありません。記事内に広告が含まれています。

- 資源革命:リチウムの ≒1 000 倍も豊富なナトリウムで「材料コスト・供給リスク」を一気に解消

- 安全&長寿命:-30℃~+50℃でも発火リスクが小さく、5,000サイクル級の耐久性を実証

- 実用化目前:モバイルバッテリー・小型 EVで2025-26年に量産ラインが稼働し、ポータブル電源の“第2電池”へ

リチウム高騰、供給リスク、そして発火事故。

そんなリチウムイオン電池の弱点を補う新しい選択肢として、今「ナトリウムイオン電池」が注目されています。

2025年、中国CATLが量産化を開始、日本でも世界初のNa⁺モバイルバッテリーが登場。

極寒でも使え、寿命は5,000サイクル超え。家庭用バッテリーにも拡がり始めています。

しかもナトリウムは海水にも含まれ、地球上にリチウムの約1,000倍。安全・資源・環境のすべてでメリットがあり、日本にとっても大きなチャンス。

ここからは、みりちゃんと一緒に…ナトリウム電池のしくみから未来の暮らしまで、物語と図解でわかりやすく読み解いていきましょう。

▶︎ ナトリウムイオン電池を用いたポータブル電源登場!「BLUETTI Pioneer Na」

音声で聞く:リチウムイオン電池依存の次へ──加速するナトリウムイオン電池革命【日本に訪れた絶好のチャンス】

「この記事、ちょっと長いな…」という方へ。

記事のポイントを音声でまとめました!ラジオ風にわかりやすく解説します。

▶︎ YouTubeで聴く

実験的に物語風にして技術を解説しています

みりちゃんとナトリウムイオン電池の物語

はじまり – 古い夢から新しい現実へ

高校生のみりちゃんは、本と科学が大好きな女の子です。ある日、彼女は古いSF小説『海底二万里』を読んでいて、1870年に書かれたその物語の中でナトリウム電池で動く潜水艦が描かれていることに驚きました。

19世紀の作家ジュール・ヴェルヌが想像したナトリウム電池の夢が、実は今になって現実になりつつあると知り胸を躍らせます。最近ニュースでも「次世代の電池」としてナトリウムイオン電池が話題になっており、「一体ナトリウムイオン電池ってなに?どうして未来のエネルギーに大事なの?」と興味津々です。

こうして、ナトリウムイオン電池を巡る冒険が始まりました。彼女は学校の科学部の先生やクラスメートと一緒に、この新しい電池について学び、物語のようにワクワクする知識の旅に出ることにしました。

ナトリウムイオン電池って何?どんなしくみ?

正極・負極・電解質の構造は Li-ion と同じ。Na⁺ がシャトルして電気を生む「兄弟電池」

放課後、みりちゃんは科学部の実験室で先生に尋ねました。

ナトリウムイオン電池って、リチウムイオン電池と何が違うんですか?

先生はニコリと笑って、黒板に電池の簡単な図を描き始めました。

基本的な構造はリチウムイオン電池とほとんど同じなんだよ

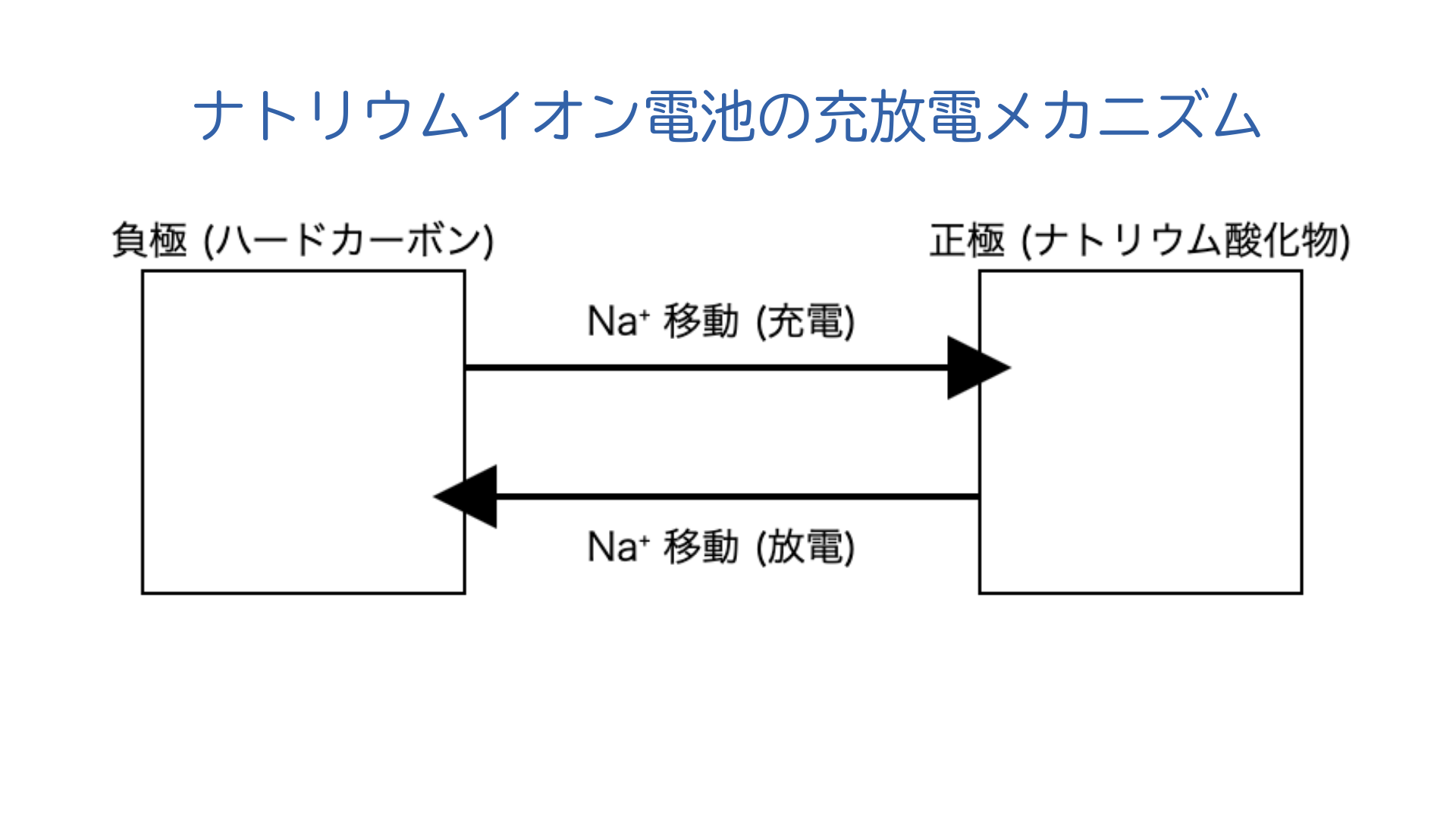

電池にはプラス極(正極)とマイナス極(負極)があり、その間をイオンが行き来できる電解質(液体や固体のこと)が挟まっています1。

リチウムイオン電池の場合は、充電するときにリチウムイオン(Li⁺)が正極から負極(グラファイト製の電極)へ動き、放電するときにLi⁺が負極から正極に戻ってくることで電流が流れます。

ナトリウムイオン電池も原理はこれとほとんど同じで、リチウムの代わりにナトリウムイオン(Na⁺)が電池の中をシャトルのように行ったり来たりするのです2。

みりちゃんは先生の絵を見ながら想像します。ナトリウムイオン電池では、負極にはどんな材料が使われるのでしょう?

先生によると、多くのナトリウムイオン電池では「ハードカーボン」と呼ばれる炭素素材が負極に使われています。これはリチウム電池で使われる黒鉛(グラファイト)に似ていますが構造が少し違い、ナトリウムイオンを出し入れしやすい特別な炭素なのだそうです。

一方、正極にはナトリウムを含む金属酸化物(例えばナトリウムと鉄やマンガンの酸化物)や、リン酸塩などのポリ陰イオン化合物、あるいは「プルシアンブルー類似体」と呼ばれる物質など、いくつかの候補が研究されています。

要するにリチウムを使わずナトリウムを使うけど、中の仕組みはリチウム電池にかなり似ているんだな

先生は実験用の模型を使って、ナトリウムイオン電池の充電・放電の流れを説明してくれました。

- 充電するとき:外部から電気を入れると、ナトリウムイオン (Na⁺) は正極から抜け出して電解質中を移動し、負極の炭素に取り込まれます。その間、電子は外部回路を通って負極側へ流れ込みます。まるでナトリウムのイオンたちがエネルギーを背負ってお引越ししているようです。

- 放電するとき:負極にいたナトリウムイオンたちはエネルギーを放出しながら電解質を通って正極に戻っていきます。同時に、電子が外部回路を通って正極側に流れ出し、それがスマホやライトなどの機器を動かす電流となります。

ナトリウムイオン vs リチウムイオンの違いは?

資源 ◎ / 安全 ◎ / 寿命 ◎ / 環境 ◎ だがエネ密度は△。メリデメを一覧表で整理

では、なぜ今さらリチウムではなくナトリウムなのでしょう?

その秘密を探るべく、ノートを開いてリチウムイオン電池との比較を書き出してみることにしました。

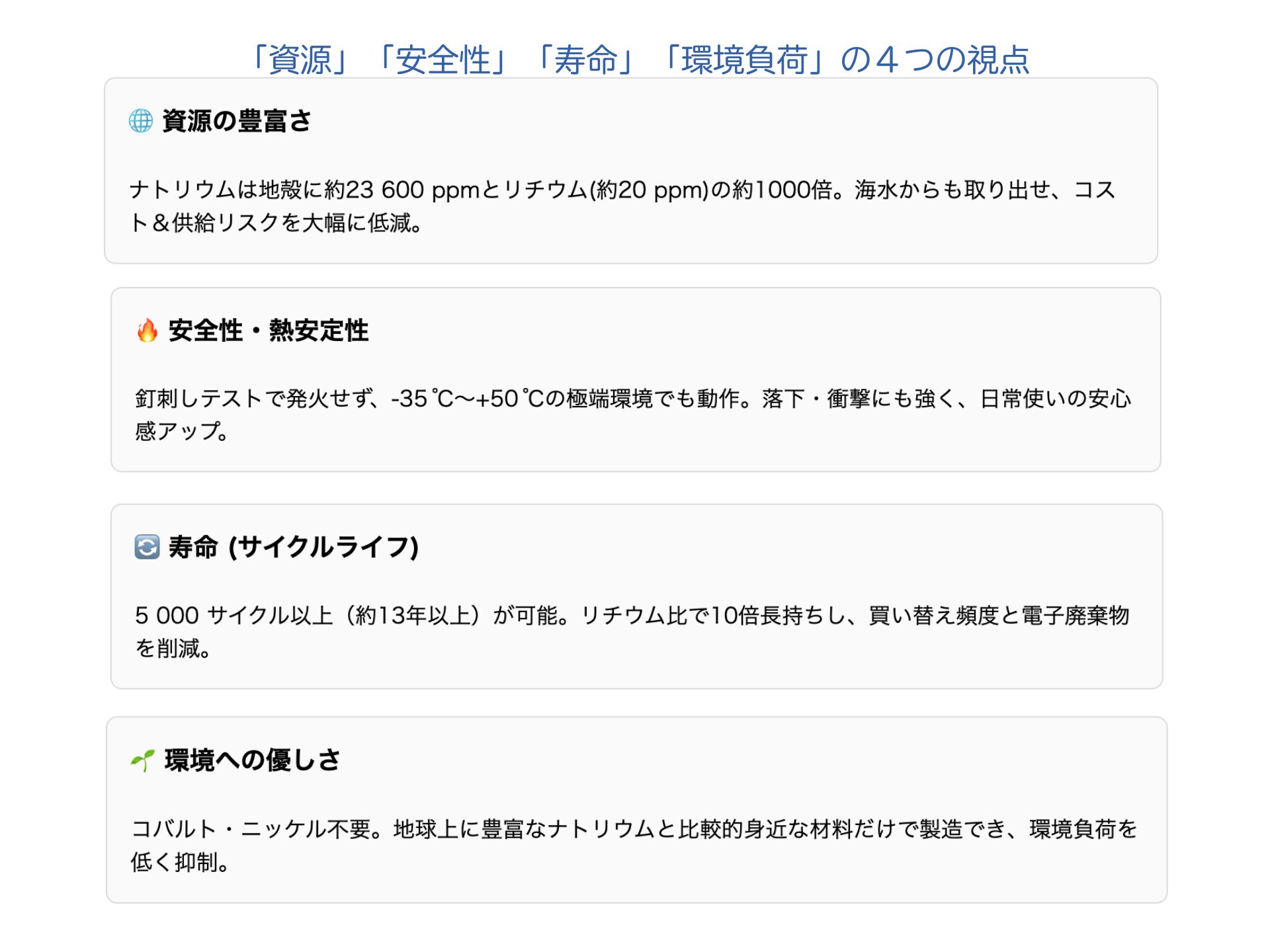

🧂 資源の豊富さとコスト

- ナトリウムは地殻中に 約23,600ppm、リチウム(20ppm)の 1,000倍以上も豊富に存在3

- 海水からも取り出せるため、資源の安定供給が可能

- 一方リチウムは南米の塩湖など一部地域に集中しており、価格が変動しやすい

- ナトリウムを使えば、製造コストの抑制とサプライチェーンの分散が期待できる

🔥 安全性と熱安定性

- 高温・衝撃に強く、発火しにくい。リチウム電池で起こる事故(発煙・発火)リスクが低い

- 実験では、釘を刺しても反応しないという報告もある

- −30℃〜+50℃といった極端な環境下でも安定して動作する製品がすでに登場している4

- 温度変化や衝撃に強い=屋外使用や災害用にも適するという実用的なメリットがある

🔄 寿命(サイクルライフ)

- 市販のリチウムイオン電池は約500回の充放電で劣化することが多い

- 一方、ナトリウムイオン電池では5,000回以上のサイクル寿命を持つ製品も

- 毎日使っても 13年以上使える計算

- 買い替え頻度が減れば、電子廃棄物の削減とコスト低減にもつながる5

🌱 環境への優しさ

- リチウム電池にはコバルト・ニッケルなどのレアメタルが使われるが、ナトリウムイオン電池ではそれらを使わないタイプが主流

- コバルトの採掘には人権問題や環境破壊が指摘されている

- ナトリウムと一般的な材料で構成されており、環境負荷の小さい“持続可能な電池”として期待されている

⚠️ 性能と今後の課題

- 弱点は「エネルギー密度の低さ」=同じサイズ・重さでも蓄電量が少なめ

- たとえばエレコムの9000mAh製品はリチウム版より約1.5倍重い(約350g)

- 重量制約のあるモバイル機器やEVでは課題になる6

- また急速充電性能や量産体制の整備もこれから

- 研究開発は急ピッチで進んでおり、今後数年でリチウムに匹敵する性能も期待されている

ナトリウムイオン電池にはたくさん良いところがあるけれど、魔法の電池ではない。ちゃんと弱点や開発中の課題もある。でも、資源や安全性の面では本当に大きな可能性があるんだと、改めて感じました。

未来のエネルギーとナトリウムイオン電池

再エネ変動を平滑化する大容量 BESS の本命。寒冷地や高温砂漠でも安定稼働

翌日の科学の授業で、再生可能エネルギーの話題が出ました。先生は「太陽光や風力発電はクリーンだけれど、天気によって発電量が変わるのが難点です。そこで大量の電気を蓄える大容量電池が必要になるんですよ」と説明します。

みりちゃんはここでもナトリウムイオン電池に思い当たりました。「たくさん作れて安いナトリウム電池なら、再生可能エネルギーを溜めておくのに役立つんじゃないかな?」と考えたのです。

実際、ナトリウムイオン電池は未来のエネルギーインフラを支える鍵になるかもしれません。

例えば、太陽が照っていない夜間に備えて昼のうちに電気を蓄えるグリッド蓄電(電力網用の大きな蓄電池)では、安全性が高くコストの低いナトリウム電池が有望視されています。

ナトリウムは安価で大量に手に入るので、大規模な電池バンク(電池の倉庫のような施設)を作っても経済的です。さらに、ナトリウム電池は寒冷地や暑い砂漠でも動作しやすいため、世界中どこでも安定して再生エネ由来の電気を蓄えることができるでしょう。

みりちゃんはニュース記事を検索して、実際に電力網での実証実験例を見つけました。

ドイツのニーダーザクセン州では、大きなナトリウム硫黄電池(NaS電池)とリチウム電池を組み合わせたハイブリッド蓄電システムが導入され、電力の需給バランスを取るのに成功しているそうです。

NaS電池は高温で溶けたナトリウムと硫黄を使う大型電池で、昔から日本の企業が開発してきたものですが、すでにグリッドの安定化に役立っている実績があります。このように、ナトリウム系の電池技術は再生可能エネルギーの普及を裏で支える存在として期待されているのです。

さらに、地球規模で見れば電気自動車(EV)の普及に伴って電池の需要が爆発的に増えています。しかしリチウムやコバルトなどの供給には限りがあり、それだけで世界中のEVや蓄電池を賄おうとすると将来的に不足や価格高騰が心配されています。

ナトリウムイオン電池はそうした課題を和らげる救世主になるかもしれません。原料が尽きにくく安価なので、大量生産しても資源的なボトルネックが生じにくいからです。特にリチウム資源が乏しい国々にとって、ナトリウム電池はエネルギー自給に近づくための戦略的なツールとも言えます。

みりちゃんは、「ナトリウムイオン電池が普及すれば、世界中でクリーンエネルギーをもっと有効に使えるんだね。環境問題の解決にも一役買いそう!」と明るい未来を思い描きました。

日本にとってのナトリウムイオン電池

海水由来ナトリウムは“準国産資源”。災害対策・サプライチェーン強靭化の切り札

さて、みりちゃんはふと疑問に思いました。「日本では、このナトリウムイオン電池をどう考えているのだろう?」と。調べてみると、実は日本こそナトリウムイオン電池の開発に力を入れている国の一つだと分かりました。

その背景には、日本の資源事情があります。日本はリチウムやコバルトなどの電池材料をほとんど海外からの輸入に頼っています。

リチウムはオーストラリアや南米、コバルトはアフリカのコンゴなど、生産地が限られており、万一供給国との関係が悪化したり需要が急増したりすると、日本国内で電池を作れなくなるリスクがあります7。

さらに現在、リチウムイオン電池の製造や原料精製は中国が世界の大部分を占めています。

世界のリチウム電池の75%以上は中国で生産されているというデータもあり、電池産業のサプライチェーンは中国に大きく依存しているのです。この状況に日本の産業界も危機感を持っており、「リチウムだけに頼るのはまずいぞ」という声が上がっています。

そこで注目されたのがナトリウムです。海に囲まれた日本にとって海水からも得られるナトリウムは、ある意味無尽蔵の国内資源と言えます。

ナトリウムイオン電池なら中国が握る希少資源に頼らずとも、原料を安定確保できる可能性があります8。加えて、ナトリウム電池は高い安全性から災害時のエネルギー備蓄にも向いています。地震や台風など災害の多い日本では、安全で長期保存が効く大容量電池は防災の観点からも重要です。

調べを進めるうち、みりちゃんは日本企業や研究機関の活躍にも行き当たりました。

例えば、世界で初めてモバイルバッテリーにナトリウムイオン電池(DE-C55L-9000)を採用したエレコム株式会社(大阪)は日本の企業ですし、産業用の大型ナトリウム硫黄電池を実用化したのは名古屋に本社のある日本ガイシ株式会社(NGK)です9。

また、トヨタ自動車や住友電気工業といった大企業も産業用蓄電システムや次世代電池の一環としてナトリウム電池の研究を進めています。

日本政府も支援に積極的で、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)などが音頭を取り、大学や企業と協力してナトリウムイオン電池の技術開発プロジェクトを進めているそうです10。

再生可能エネルギーの大量導入という日本の国家目標にとっても、ナトリウムイオン電池は欠かせないピースとなり得ます。風力や太陽光の不安定さを緩和し、安定した電力供給を実現するには安全で安価な大容量蓄電池が必要だからです。

実際、日本では東日本大震災以降、再生可能エネルギーの導入が進みましたが、それを貯める蓄電インフラ整備が課題となっていました。ナトリウムイオン電池技術への投資は、その課題を解決しエネルギー自給率を高める戦略とも言えるでしょう。

未来への展望

目標は 200 Wh/kg・3C 超急速充電・量産コスト<LFP。AI 材料探索で研究加速中

物語の終わりに近づいてきましたが、みりちゃんの探求はまだ続きます。最後に、ナトリウムイオン電池のこれからの展望と課題についてまとめてみましょう。

専門家の話では、ナトリウムイオン電池はここ数年で劇的に進歩しており、試作段階から実用段階へとまさに今移行しつつあるそうです。

とはいえ、克服すべき課題も残っています。最大の課題は先ほど触れたエネルギー密度です。長距離を走る大型EVや、超小型のスマートフォンなど、サイズや重量が限られる用途では、ナトリウム電池の採用には工夫が必要でしょう。

「ナトリウムイオン電池の航続距離がリチウムに勝つことはないかもしれない。でも短距離用の小型車や、一人乗りの小さなモビリティには十分使えるし、そういうニーズに応えていくだろう」と語る専門家もいます。

実際、都市内移動に特化したコンパクトEVや、家庭用の蓄電池、あるいは電力網用の定置型電池など、適材適所でナトリウム電池は大きな役割を果たせそうです。

もう一つの課題は経済性です。ナトリウムそのものは安いのですが、市場を見渡すとリチウム電池の価格も量産効果で下がってきています。ある電池メーカーの話では、「リチウム価格が下落している現状では、コスト優位性という点でナトリウム電池はやや分が悪い」とも言われています。

しかし、長期的に見れば資源価格は変動しますし、ナトリウム電池の量産が進めばさらなるコストダウンも見込めます。また安全性・寿命といった付加価値を考えれば、多少性能が劣ってもトータルでお得な場面も多いでしょう。市場の受け入れが進めば、経済性のハードルも徐々にクリアされていくと期待されます。

技術開発面では、日本の研究者たちも腕を振るっています。

東京理科大学の駒場慎一教授のチームは、AI(機械学習)を活用して新しい正極材料の組み合わせを探索し11、ナトリウム電池のエネルギー密度向上に成功したとの報告もあります12。

マンガンやニッケル、鉄などを組み合わせた層状酸化物という正極材料で有望な配合を見つけたそうで、こうした研究により今後は「リチウムに劣らない高エネルギー密度のナトリウム電池」も現実味を帯びてきました。

最後に、みりちゃんはノートにこう書き記しました。

「ナトリウムイオン電池は、かつて小説で描かれた夢の技術だった。でも今、それが本当に私たちの暮らしを変えようとしている。身近で安全で、地球にも優しいこの電池がもっと発展すれば、スマホから車、そして街全体のエネルギーまで、きっと今より持続可能にできる。」

みりちゃんの物語はここまでですが、ナトリウムイオン電池の物語はこれからも続いていきます。私たちの未来のエネルギーを支える存在として、この新しい電池がどんな活躍を見せてくれるのか、一緒に楽しみに見守りたいですね。

「物語を読み終えたあなたへ ― 現実世界での展望」

ナトリウムイオン電池は、リチウムの「高コスト・発火リスク・資源依存」という三重苦に対し、明確な“対案”を提示しました。では、今後どんなかたちで活躍していくのでしょうか。

🧱 グリッド蓄電の主役へ

中国 CATL の「Naxtra」13、Biwatt の「PowerNest」など、系統用の大容量蓄電(BESS)市場ではナトリウムイオン電池が急伸中。コストも LFP 比 −15% に近づいており、特に寒冷地や高温地帯での優位性が注目されています。

🔋 ポータブル電源への転用は?

2022年にBLUETTIが「Na+シリーズ」を発表して以降、表立った製品は出ていませんが、技術開発は水面下で継続中。

- モバイル用途:エレコム DE-C55L-9000(9000mAh)が登場。氷点下でも使えるため、アウトドア層からの注目度が高まっています。

- 据え置き型:重量を吸収しやすい 1kWh クラスからの展開が有望。Wh単価でLFPを下回れば、“第二電池”として急拡大する可能性も。

🏭 日本企業にとってのチャンス

ハードカーボンや固体電解質など、ナトリウム向け素材で強みを持つ国内企業は多く、サプライチェーンの国産化にもつながります。ポータブル電源業界では「2026年モデルチェンジ」あたりが現実的な転換点かもしれません。

🧪 そして残る課題

- エネルギー密度:200 Wh/kg の壁

- 急速充電性能:現状は3C前後

- 量産体制:コスト最適化の鍵を握る

『高い・燃える・レアメタルが要る』リチウムの3大弱点を一気につぶすのがナトリウム。2025→2026年は“適材適所”でリチウムイオン電池やリン酸鉄リチウムイオン電池と共存しながら、やがて家庭用・防災用の主役に躍り出る可能性を感じています。

脚注

- Sodium as a Green Substitute for Lithium in Batteries ↩︎

- World’s first long-life sodium-ion power bank launched ↩︎

- Japan’s Shift from Lithium to Sodium Batteries: A Strategic Pivot in Energy Storage and Supply Chain Resilience ↩︎

- ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー(DE-C55L-9000BK) ↩︎

- ELECOM announces the launch of the first long-life sodium-ion battery ↩︎

- Sodium-ion Battery vs Lithium-ion Battery: Which One Is Better? ↩︎

- Geopolitics of the Energy Transition ↩︎

- Japan and EU Reportedly Collaborate on Advanced Materials Research to Reduce Over-Reliance ↩︎

- NGK Receives an Order for NAS Batteries for a Grid Storage Battery Demonstration Project at a State-Owned Energy Company in Hungary ↩︎

- International Demonstration Project on Japan’s Technologies for Decarbonization and Energy Transition ↩︎

- Japanese scientists use AI to boost sodium-ion battery density ↩︎

- Leveraging Machine Learning to Find Promising Compositions for Sodium-Ion Batteries ↩︎

- Sodium-ion Batteries Materials, Technologies and Global Markets to 2029 with CATL, HiNa Battery Technology, Faradion, Tiamat, and Natron Energy Dominating the $838.5 Million Industry ↩︎